地方経営者のための生成AI活用戦略ガイド:最新トレンドを地域ビジネスの力に変える方法

非常にテクニカルな内容ですが、AIと地域がどうコネクトされているのか興味ある人はお読みください。頭の体操になります。未来を先取りし事業成長につなげましょう!

1. はじめに:AIは、もはや他人事ではない

地方で真摯に事業を営む経営者の皆様から、「生成AIの話題は毎日のように聞くが、具体的に自社のビジネスにどう活かせばいいのか、さっぱり分からない」という声を頻繁に耳にします。この大きな技術の波を前に、期待と同時に戸惑いを感じるのは当然のことです。本記事は、まさにそうした皆様が抱える疑問を解消し、生成AIという強力なツールを自社の成長エンジンへと転換するための、具体的で実践的な羅針盤となることを目指します。

生成AIは、もはや単なる一過性の技術トレンドではありません。これは、リアルタイムで進行する新たな産業革命であり、機敏な地方のリーダーにとって、この大変革は過去10年で最大の「事業機会」そのものです。特に、人材や資本といったリソースが限られがちな地方都市においてこそ、AIの戦略的活用は、大手企業とは異なる土俵で戦うための新たな競争力を生み出す源泉となります。地域の課題を深く理解し、その土地ならではの資源を持つ皆様だからこそ、掴めるチャンスがそこには眠っています。

この記事を読み終える頃には、あなたは「目まぐるしく変化するAI動向の本質」「自らが持つ地域特有の資源を事業機会に変える具体的な視点」、そして「今日からでも始められる実践的なアクションプラン」を手にしているはずです。さあ、AIが拓く新たなビジネスの可能性を探る旅へ、第一歩を踏み出しましょう。

2. AIの世界で今起きている「3つの大きな潮流」

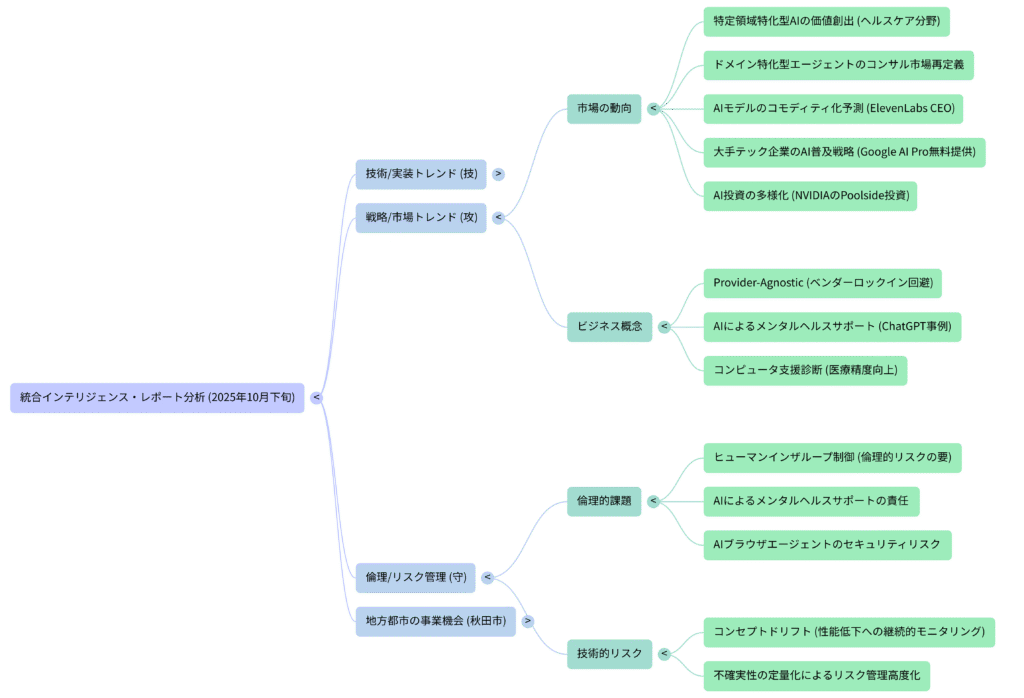

日々報じられる無数のAIニュース。そのすべてを追いかけるのは現実的ではありません。重要なのは、その背後にある本質的な変化、すなわち「大きな潮流」を掴むことです。ここでは、地方で事業を営む経営者の皆様が押さえるべき潮流を、戦略としての【攻】、リスク管理としての【守】、そして実現技術としての【技】という3つの視点から整理して解説します。これらの潮流が、自社のビジネスにどのような影響を与え、どのような機会をもたらすかを考えるきっかけとしてください。

2.1. 【攻】AIは「万能」から「専門特化」へ

かつてAIは、あらゆる質問に答える汎用的なアシスタントとして注目されました。しかし、現在の最前線では、AIは特定の業界や業務に深い知識を持つ「専門家」へと進化しています。例えば、Googleは皮膚科学や病理学といった医療分野に特化したAIツールを発表しており、これはAIが特定のドメイン(領域)に深く根ざすことで、より高い価値を生み出すことを象徴しています。

この「専門特化」のトレンドは、地方ビジネスにとって大きなチャンスを意味します。我々のコンサルティングにおいても、顧客の業界に特化したAIソリューションを開発することで、より深い課題解決と競争優位性の確立が可能になっています。つまり、全国画一的なサービスを提供する大手には難しい、地域特有の産業(例:農業、観光、医療・福祉)に特化したAIを開発・提供することこそが、独自の価値を創造する鍵となるのです。

2.2. 【守】AIの「リスク管理」が新たなビジネス要件に

AIの能力が向上するにつれて、そのリスクをいかに管理するかが新たなビジネス要件として浮上しています。ブラウザ操作を自動化する「AIブラウザエージェント」がもたらすセキュリティリスク、あるいはAIがメンタルヘルスサポートを担う際の倫理的な課題など、その活用領域が広がるほど、考慮すべき側面も増えていきます。

特に、地方の中小企業がAIを導入する際の障壁となりがちなのが、従業員や顧客の「AIへの漠然とした不安」です。この不安を払拭し、信頼を勝ち取るためには、AIの判断プロセスにおける透明性と制御可能性を高めることが不可欠です。「ヒューマンインザループ制御」のような、AIによる重要な判断を人間がレビューし承認できる仕組みは、自動化が説明責任の犠牲になることを防ぎ、安全性を担保する上で極めて重要です。適切なリスク管理体制を構築すること自体が、結果として顧客からの信頼獲得という大きなアドバンテージにつながるのです。

2.3. 【技】AI開発の「民主化」が加速している

一昔前まで、AI開発は一部の専門家だけのものでした。しかし現在、「LangChain/LangGraph」のようなフレームワークや、「Amazon Bedrock」「Amazon SageMaker Canvas」といったプラットフォームの登場により、その状況は一変しました。これらのツールは、高度なプログラミング知識がなくとも、AIアプリケーションを迅速にプロトタイピングし、ビジネスに組み込むことを可能にしています。

特に注目すべきは「AIオーケストレーション」という概念です。これは、複数のAIモデルや外部ツールを巧みに連携させ、一つのAIだけでは実現不可能な、より複雑で高度なタスクを自動化する技術です。例えば、「顧客からの問い合わせメールを分析し、内容に応じて最適な担当者を割り振り、返信文のドラフトを作成する」といった一連のワークフローを自動化できます。AI開発の「民主化」は、アイデアさえあれば、誰でも高度なソリューションを生み出せる時代の到来を告げているのです。

これら「専門特化」「リスク管理」「開発の民主化」という3つの潮流は、それぞれが独立しているわけではありません。【技】としての開発ツールの「民主化」は、あらゆる企業が地域の資産を活かす【攻】としての「専門特化」AIを構築することを可能にし、同時に組み込まれた【守】としての「リスク管理」フレームワークが、その強力なツールが安全に導入され、社会からの信頼を得ることを保証します。この3つが一体となって、新たなビジネスを推進する強力なエンジンとなるのです。

3. ブルーオーシャンを発見する鍵:あなたの街に眠る「情報資産」

AI活用の成否を最終的に分けるのは、最新のAIモデルそのものではありません。本当に重要なのは、そのAIに「何を学習させるか」、すなわち、どのようなデータをインプットするかです。そして、ここにこそ地方都市の大きな可能性があります。あなたの街には、まだ誰にも活用されていない独自の「情報資産」が眠っており、それがAIと結びつくことで、全く新しいブルーオーシャン市場が生まれる可能性を秘めているのです。

なぜこれがブルーオーシャンなのでしょうか?それは、これらの情報資産が、グローバルな巨大テック企業には決して真似のできない「防御的な堀(Defensible Moat)」となるからです。豪雪地帯特有の除雪ノウハウ、祭りの文化的な文脈、地域特有の農作物の栽培データといった、深く、文脈に富んだ地域固有の情報を、外部の企業が容易に収集・理解することはできません。この競争優位性を完全に活かせるのは、その土地を深く知るあなただけなのです。

具体的に、どのような「情報資産」が考えられるでしょうか。秋田県の例を参考に、3つのカテゴリーに分類してみましょう。

- 行政の公開データ: 県の統計情報、地域資源情報、防災ハザードマップ、健康診断データなど、公的機関が保有する信頼性の高いデータ。

- 地域の文化と歴史: なまはげや竿燈まつりのような伝統文化、歴史的建造物の記録、さらには地域固有の方言(秋田弁)まで、その土地ならではの文化資本。

- 特有の産業と課題: 米や野菜といった農業データ、豪雪地帯という気候特性、全国トップクラスの高齢化率、後継者不足、医療・福祉の問題といった、地域が直面する切実な課題そのもの。

これらの「情報資産」と、前章で解説したAIトレンドを掛け合わせることで、以下のような新しい事業機会の「型」が見えてきます。

- 地域課題解決AI: 高齢者向けの生活支援や見守りサービス、気象データと連携した雪害対策や防災情報の発信など、地域住民が抱える切実な課題をダイレクトに解決するAIモデル。

- 産業高度化AI: 熟練農家の知見をデータ化して新規就農者を支援するスマート農業、地域の伝統工芸品のECサイト販売を最適化するマーケティング支援など、既存の地場産業の生産性や収益性を劇的に向上させるAIモデル。

- 文化価値創造AI: 方言で案内してくれるAI観光ガイド、観光客の興味に合わせて地域の歴史や文化コンテンツをパーソナライズして提供するなど、地域固有の文化資産を新たな体験価値へと昇華させるAIモデル。

これらの具体例は、AIというツールを自社のビジネスや地域の文脈と結びつけるための、思考のフレームワークです。次のセクションでは、秋田市を舞台に、これらの事業機会の型をさらに具体的なビジネスモデルへと落とし込んでみましょう。

4. ケーススタディ:秋田市から学ぶAIビジネスモデル具体例

前章で提示した事業機会の型を、より具体的にイメージしていただくために、ここでは秋田市を例とした3つのビジネスモデルを深掘りします。これらのモデルは、抽象的なアイデアを具体的なビジネスプランに落とし込む際のヒントとなるはずです。ご自身の地域や事業に当てはめながら読み進めてみてください。

4.1. 農業モデル:後継者不足を解決する「秋田版スマート農業支援AI」

課題: 多くの地方が直面する、農業従事者の高齢化と深刻な後継者不足。長年の経験と勘に頼ってきた熟練の技が失われつつあります。

ソリューション: 地域の気象データ、土壌データ、そして熟練農家の過去の栽培記録を学習したAIを開発。このAIは、新規就農者や経験の浅い農家に対して「土壌分析に基づく最適な肥料の提案」「病害虫の発生予測」「収穫時期の最適化」といった具体的なアドバイスを提供します。これにより、熟練農家の「経験と勘」をデータに基づいて支援・代替し、農業の属人性を解消します。

ビジネスモデル: 「農業特化型AIコンサルティング」としてサービスを提供。農家は月額または年額のサブスクリプション料金を支払うことで、AIからのアドバイスを受けられます。特定の課題に対する詳細な分析やコンサルティングには、別途フィーを設定します。

戦略的ポイント: これは単なる効率化ではありません。地域の農業遺産そのものを、拡張可能で永続的なデジタル資産へと変換する試みです。

4.2. 観光モデル:唯一無二の体験を創出する「秋田弁AI観光ガイド」

課題: 数多ある観光地の中でいかに差別化を図り、旅行者に忘れられない深い印象を残すか。単なる情報提供だけでは、観光客の心を掴むことは困難です。

ソリューション: 秋田弁の音声データやテキストデータを学習させ、流暢な秋田弁で観光案内や地域の歴史・文化を語るAIガイドアプリを開発。標準語の無機質な案内とは一線を画し、AIとの会話自体が「地域への愛着を深める」ユニークな文化体験となります。

ビジネスモデル: アプリは無料で提供し、アプリ内広告や、提携する飲食店・土産物店への送客手数料で収益を上げます。さらに、より詳細な専門ガイドや特別な体験コンテンツを、プレミアム機能として月額サブスクリプションで提供することも考えられます。

戦略的ポイント: 目標は「情報提供者」から「体験創造者」への転換です。このAIは単なるガイドではなく、地域の文化を体現するユニークな「キャラクター」なのです。

4.3. 健康・福祉モデル:健康寿命の延伸を目指す「AI健康寿命延伸コンサルティング」

課題: 全国トップクラスの高齢化率という秋田県の深刻な社会課題。住民の健康寿命をいかに延伸し、医療・介護の負担を軽減するかが急務です。

ソリューション: 行政が保有する匿名化された健康診断データや、地域特有の食生活、気候条件などをAIに学習させます。このAIが、個々の住民のデータに基づき、「将来の生活習慣病リスクの予測」と、それを回避するための「具体的な改善策(食生活の提案、運動習慣のアドバイス)」をパーソナライズして提供します。

ビジネスモデル: 住民個人や自治体向けのコンサルティングサービスとして料金を徴収します。また、AIが推奨する健康的な地元食材を扱う食品メーカーや、運動プログラムを提供するスポーツジムと提携し、送客手数料を得ることで収益源を多角化します。

戦略的ポイント: このモデルは、「高齢化」という社会的な負担を、予防的なウェルネスサービスというデータ主導の経済的機会へと転換します。

これらのモデルはあくまで秋田市を例にしたものですが、その根底にある「地域の課題 × 情報資産 × AI」という方程式は、日本のどの地方都市でも応用可能です。最後のセクションでは、あなたのアイデアを形にするための、具体的な技術的ステップを解説します。

5. 今日から始める、AIプロトタイプ開発の4ステップ

壮大なビジネスアイデアも、最初の一歩を踏み出さなければ絵に描いた餅に終わってしまいます。このセクションでは、アイデアを具体的な形にするための技術的なロードマップを提示します。数年にわたる巨大なITプロジェクトは忘れてください。今日のツールを使えば、小さな専門チーム、あるいはあなた一人でも、数週間で真の価値を実証する機能的なプロトタイプを構築できます。専門的な知識がなくても、「RAG(Retrieval-Augmented Generation)システム」というアプローチを用いることで、驚くほど迅速に、かつ低コストでプロトタイプを開発できる時代になっているのです。

ステップ1:課題定義とデータ収集

まず、解決したい地域の課題を一つに絞り込みます。例えば「新規就農者が栽培でつまずく点を減らしたい」「観光客がもっと地域の歴史を知る機会を作りたい」など、具体的であればあるほど良いでしょう。次に、その課題に関連する「情報資産」を収集します。これは、行政が公開しているPDFデータ、観光案内所のパンフレット、業界の専門書、社内に蓄積されたマニュアルなど、あらゆるものが対象となります。

ステップ2:「RAGシステム」でAIの頭脳を構築

次に、収集したデータをAIが参照できる「頭脳」として構築します。ここで活躍するのがRAG(Retrieval-Augmented Generation)です。これは、「自社の専門知識を詰め込んだ独自のデータベースをAIに参照させ、事実に基づいた正確な回答を生成させる技術」と理解してください。これにより、AIが不正確な情報を創作してしまうリスクを大幅に低減できます。ビジネスの観点から言えば、RAGはAIがあなたの会社のデータと専門知識に根ざした回答を提供することを保証し、信頼性の高い、事実に基づいた情報を提供することでブランドの評判を守り、顧客の信頼を築くための鍵となります。LangChainのようなフレームワークやベクトルデータベースが、この頭脳の構築を力強くサポートしてくれます。

ステップ3:簡単な操作画面(UI)を作成

AIの頭脳が完成したら、ユーザーがそれを使えるようにするための簡単な操作画面(インターフェース)を作成します。「Streamlit」のような無料ツールを使えば、Pythonなどの言語の基本的な知識があれば、プロのエンジニアでなくても、ユーザーが質問を入力したり、AIからの回答を確認したりできるシンプルなWebアプリケーション画面を、わずかな時間で作成することが可能です。

ステップ4:テストと改善

プロトタイプが完成したら、すぐに実際のユーザー(例えば、農業モデルなら農家の方々、観光モデルなら観光客)に試してもらいましょう。そして、「もっとこういう情報が欲しい」「この回答は分かりにくい」といった生のフィードバックを収集します。このフィードバックこそが、プロトタイプを磨き上げるための最も貴重な資源です。この「開発→テスト→改善」のサイクル(機械学習モデルの構築にはscikit-learnのようなライブラリも役立ちます)を素早く回していくことが、ビジネスの成功への最短ルートです。

6. 結論:未来は、地方から始まる

本記事では、生成AIの世界で起きている「専門特化」「リスク管理」「開発の民主化」という3つの大きな潮流と、その波を乗りこなす鍵が、皆様の足元に眠る「情報資産」の活用にあることを解説してきました。

地域の課題を誰よりも深く理解し、その土地ならではの価値を知り尽くしているのは、そこで日々事業を営むあなた自身です。AIは、その深い洞察力と情熱を、これまでにないスピードと規模で事業価値へと転換するための、強力なツールに他なりません。

もはや問われているのは、AIがあなたの地域を変革するかどうかではありません。誰がその変革を主導するのか、です。それは外部の力でしょうか? それとも、自らのコミュニティの真の心を理解する、あなたのようなビジョンを持った地域のリーダーでしょうか? 未来は単に地方で始まるのではありません。未来は、地方で創られるのです。さあ、今日から創造を始めましょう。

【深掘り解説】

AIビジネス重要用語集:未来を読み解くキーワード

「記事は読んだけど、AIオーケストレーションやRAGって、結局どういうこと?」

「推論の形状」や「ハクスリー・ゲーデルマシン」—。 毎日のように飛び込んでくるAIニュースには、まるで哲学書か呪文のような難解な言葉が並びます。あまりに壮大で、技術の進歩が速すぎるため、「どこか遠い国の出来事で、自分たちの生活とは関係ない」と感じてしまうのも無理はありません。

しかし、視点をガラッと変えてみましょう。もし、この一見わけのわからないAI技術が、実は日本の地方都市が抱えるような、ごく身近な課題を解決する「魔法の鍵」だとしたら?

この用語集は、本編に登場したAIに関する重要キーワードを「なぜ重要なのか」「どう役立つのか」という視点で基礎から解説します。遠い国の魔法に見えたAIを、あなた自身の課題を解決するためのツールとして捉え直すための一助となれば幸いです。

1. AIオーケストレーション (AI Orchestration)

概念:AI専門家たちを束ねる「指揮者」

AIオーケストレーションとは、まるでオーケストラの指揮者(マエストロ)のように、それぞれ異なる得意分野を持つAIたちを一つにまとめ上げ、一つの複雑なタスクを達成させる考え方や技術のことです。

例えば、秋田のような豪雪地帯で「雪害対策AI」を構築するケースを考えてみましょう。これらを単独で使うだけでは部分的な解決しかできません。しかし、「指揮者」であるAIオーケストレーション技術がこれらを連携させ、「気象予測に基づき大雪警報を出し、通行止めになりそうな道路を映像から特定し、最も効率的な除雪ルートをリアルタイムで指示する」といった、高度で複合的な防災システムを自動化できるのです。

- 気象データを予測するAI

- 道路の監視カメラ映像を分析するAI

- GPSデータから除雪車の最適ルートを計算するAI

なぜ重要なのか?

- 複雑な課題解決: 単一のAIでは解決できない、より高度で複雑なビジネス課題に対応できます。「地域の医療データと行政データを連携させて高齢者の健康を見守る地域包括ケアAI」のようなソリューションは、まさにオーケストレーションの賜物です。

- 業務プロセス全体の自動化: 個別のタスクを自動化するだけでなく、複数のAIや既存のツールを連携させることで、業務プロセス全体をなめらかに自動化し、劇的な効率化を実現します。

学習のまとめ:個々のAIの能力を最大限に引き出す指揮者がオーケストレーションなら、次はそのAIに専門知識を与える方法を見ていきましょう。

2. RAG (検索拡張生成) システム

概念:専門図書館に通う「郷土史家」

RAG(Retrieval-Augmented Generation / 検索拡張生成)とは、一般的な知識を持つAIに、特定の専門知識を「外部から参照」させることで、より正確で信頼性の高い回答を生成させる仕組みです。(本編のステップ2で登場した技術です)

一般的なAIが「何でも知っている物知りな優等生」だとすれば、RAGを搭載したAIは「地域の図書館に毎日通っている郷土史家」のような存在です。

優等生は何でもそつなく答えますが、時々、不確かな情報や作り話(ハルシネーションと呼ばれます)をしてしまうことがあります。一方、郷土史家AIは、質問を受けるたびに「秋田の歴史データベース」のような専門書をその都度きちんと参照し、根拠のある正確な答えを導き出してくれるのです。

なぜ重要なのか?

- 信頼性の向上: AIが嘘をつく(ハルシネーション)リスクを大幅に低減できます。回答の根拠が明確になるため、ビジネスにおける重要な意思決定にも安心してAIを活用できます。

- 専門分野への応用: 企業の社内規定、地域の公開データ、専門的な論文など、特定のドメイン(領域)知識をAIに与えることで、以下のような専門的なAIアプリケーションを構築できます。

- 農業特化型AIコンサルティング: 地域の栽培技術や病害虫対策に関する文献を学習させる。

- 観光客向けAIコンシェルジュ: 地域の文化財やイベントに関する情報を学習させる。

学習のまとめ:専門知識を外部から参照するRAGは強力ですが、その知識をインターネットが不安定な場所でも届けたい場合はどうすればいいでしょうか?そこで重要になるのが、オフラインでもAIを動かす技術です。

3. オンデバイスAI (On-device AI)

概念:スマホの中で完結するAI

オンデバイスAIとは、インターネットに接続せず、スマートフォンやPCなどのデバイス内部でAIの処理を完結させる技術です。クラウド上の巨大なサーバーにデータを送受信する必要がないため、プライバシー保護や高速応答に優れています。Googleが開発した「MobileDiffusion」は、スマホ上で高速に画像を生成できるオンデバイスAIの一例です。

なぜ重要なのか?

特に地方都市において、オンデバイスAIは「いざという時の強み」になります。

- 通信環境への非依存: 山間部や離島、または災害時など、インターネット接続が不安定な場所でも、AI機能を安定して利用できます。これは、地域の安全・安心を守る上で非常に心強い技術です。

- プライバシー保護: 個人情報や企業の機密データといった繊細な情報を、外部のサーバーに送信する必要がありません。データがデバイスの外に出ないため、セキュリティとプライバシーを高度に保つことができます。

- 高速応答(低遅延): データをサーバーとやり取りする時間がゼロになるため、AIが瞬時に応答します。リアルタイム性が求められる操作や、快適なユーザー体験の提供に繋がります。

学習のまとめ:オフラインでも専門知識を扱えるAIは、特定の分野でさらに力を発揮します。次に、ある領域に特化したAIエージェントを見ていきましょう。

4. ドメイン特化型エージェント (Domain-specific Agent)

概念:特定の業界・業務の「プロフェッショナル」

ドメイン特化型エージェントとは、汎用的な能力を持つAIとは対照的に、特定の業界(ドメイン)や業務に特化した知識と能力を持つAIのことです。(本編の「専門特化」の潮流と深く関連します)

人間で言えば、「何でも屋」ではなく「特定の分野のプロフェッショナル」です。

具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

- ヘルスケア特化: 皮膚科学や病理学の専門知識を持つ診断支援AI

- 農業特化: 地域の気候や土壌を理解し、栽培管理や収穫量予測を行うAIコンサルティング

- ソフトウェア開発特化: コーディング作業を支援・自動化するAIエージェント

なぜ重要なのか?

- より深い課題解決: 業界特有の専門用語や複雑な業務プロセスを深く理解しているため、表層的ではない、より質の高い解決策や提案が可能です。汎用AIでは難しい「かゆいところに手が届く」サポートを実現します。

- 高い費用対効果: あらゆるタスクに対応できる巨大な汎用モデルをゼロから作るよりも、特定のタスクに絞って既存のモデルをチューニング(微調整)する方が、開発コストを抑えつつ高いパフォーマンスを実現できます。

学習のまとめ:特定の領域に特化したAIは強力ですが、その領域自体が変化したらどうなるのでしょうか?最後に、AIが学び続けるための課題について触れます。

5. コンセプトドリフト (Concept Drift)

概念:時代の変化についていけなくなるAI

コンセプトドリフトとは、AIモデルの性能が時間の経過とともに低下していく現象を指します。AIは過去のデータからパターンを学習しますが、現実世界は常に変化しています。市場のトレンド、顧客のニーズ、法律、あるいは気候など、外部環境が変化することで、AIが学んだ「過去の正解」と「現在の正解」との間にズレが生じ、予測精度が落ちてしまうのです。

例えば、秋田の気候データと過去の収穫量データで学習させた「スマート農業支援AI」も、温暖化による気候パターンの変化や、これまでいなかった新しい病害虫の出現といった「コンセプトドリフト」が起これば、たちまち的外れな予測をしてしまいます。

なぜ重要なのか?

- ビジネスリスクの回避: コンセプトドリフトを放置すると、AIの予測が古くなり、誤ったデータに基づいた意思決定に繋がる危険性があります。これは、在庫の過不足や見当違いのマーケティング戦略など、直接的なビジネス損失に繋がります。

- 継続的な価値提供: AIを一度導入して終わりにするのではなく、その性能を常に監視(モニタリング)し、新しいデータで定期的に再学習させる仕組みが不可欠です。この「変化への追随能力」こそが、AI活用の成否を分ける重要な鍵となります。

まとめ:あなたの町のお宝を、AIという鍵で開けよう

ここまで5つのキーワードを解説してきましたが、これらは単独で機能するのではなく、相互に関連し合うことで真価を発揮します。

例えば、秋田の課題を解決するシナリオを考えてみましょう。

「AIオーケストレーションの考え方で、地域の伝統文化や農業ノウハウをRAGで学習させたドメイン特化型エージェントを構築。それをオンデバイスAIとしてスマホアプリで提供すれば、通信が不安定な場所でも観光客や農家を支援できる。そして、常に変化する市場のニーズにはコンセプトドリフトを監視・対策する仕組みで対応していく」

このように、キーワードを組み合わせることで、具体的で地に足のついた解決策の設計図が見えてきます。

この設計図を現実のものにするための、シンプルかつ強力なフレームワークが「グローカル革新モデル」です。これは日本中、世界中のどんな地域でも応用できます。

- 課題の発見:自分たちの地域の課題は何かを真剣に考える。

- 情報資産のリストアップ:地域に眠るお宝(データ、文化、ノウハウ)は何かを探す。

- AIツールの選択:課題解決に最適なAI技術(道具)を選ぶ。

- 小さく試す:まずは小規模なプロトタイプで試してみる。

- 改善と拡大:利用者の声を聞き、より良くして広げていく。 ol>

AIという大きな波を、ただ遠くから眺めるのではなく、自分たちの未来をより良くするための「道具箱」として捉え直してみませんか。

あなたの町には、どんなお宝が眠っていますか? AIという魔法の鍵を使えば、その宝箱から、一体どんな未来が飛び出してくると思いますか?

お読みいただきありがとうございます。週刊AI事情は週1回のリリースです。次回も楽しみに。以下の画像や解説動画も時間あればぜひご覧ください。引き続きよろしくお願いいたします!

コメントを残す